なんとなくちょっと取り出して読むのにいい本だ。日常を離れた、涼しい世界に連れて行ってくれる。

1990年代、JR西日本の観光キャンペーンのために書かれた短編が集められている。前半は“遊覧”と題された章で、二人連れの女性たちが京都・大阪・神戸を訪れ、舞台となった土地に現実感はあるものの、会えないはずの人に会ったり、奇妙な店を訪れたりする一話完結の物語だ。

一方、後半は“逍遥”と題されて、少年たちが主役の章だ。彼らが駆け回るきらびやかな街は、“遊覧”よりもずっと、現実の街ではないように見える。少なくとも私の暮らす世界には、午前零時に着く定期の飛行船はないし、流星が降るドライブスルーの野外映画場はないし、地下鉄にそんなに夢中になれるゲームはない。

“第三話 キララ星”で少年たちが学校帰りに「地下鉄M号線」のプラットフォームに集まってする会話は「時計草の蔓は、右巻きか、左巻きか」「螢石はほんとうに光るのかどうか」。そして、彼らの一人は「蜜色のフレエクでくるまれた房状のドーナツ」に見せかけた星雲母をとりだす。

いいなあ。なんて瀟洒な世界なんだ。楽しそう。うらやましい。

長野まゆみの他の初期作(たとえば『天体議会』や『綺羅星波止場』)に流れているのと同じ種類の非日常感がある。遠くへ連れて行ってくれる。私にとって『遊覧旅行』はずっと、そんな作品だった。

しかしある日、何度目かの再読をしていてふと思った。“遊覧”の各話がどこを舞台にしているのかはわかる。本文中に具体的な地名が書かれているから。でも、もしかして、後半の“逍遥”も、京都・大阪・神戸の三都市のいずれかを、モデルにしているのではないか。

……考えてみればそんな気がする。だって、地下鉄はどうして「M号線」なのだろう。AでもBでもよさそうなのに。「M」ね。私は関西に住んだことは今までになく、土地勘がほとんどない北海道民だ。仕事で初めて大阪に行く際、伊丹空港の存在を知らずに関西国際空港へのチケットを間違って購入してしまったくらいだ。

でも、たしかその大阪に、御堂筋線ってなかった?

地下鉄M号線のプラットフォームは、学校帰りの少年たちにとって恰好の社交場である。彼らは幅が広く、天井の高いこのプラットフォームで落ち合い、さまざまな情報を交換した。

長野まゆみ著『遊覧旅行』p.86より

パソコンでWeb検索を起動する。こういう場合、スマートフォンの小さな画面では間に合わない。京都・大阪・神戸にはいずれも地下鉄がある。そのすべての路線図をタブに表示させる。そのなかでイニシャルがMになるものを探すと―「御堂筋線」しかない。さらに大阪メトロのホームページを開く。御堂筋線は正式名称を“大阪市高速電気軌道第1号線”といい、大阪メトロで一番古い路線なのだそうだ。そのため空間を大きく使ったホームは広く天井が高いことが特徴……それだ!

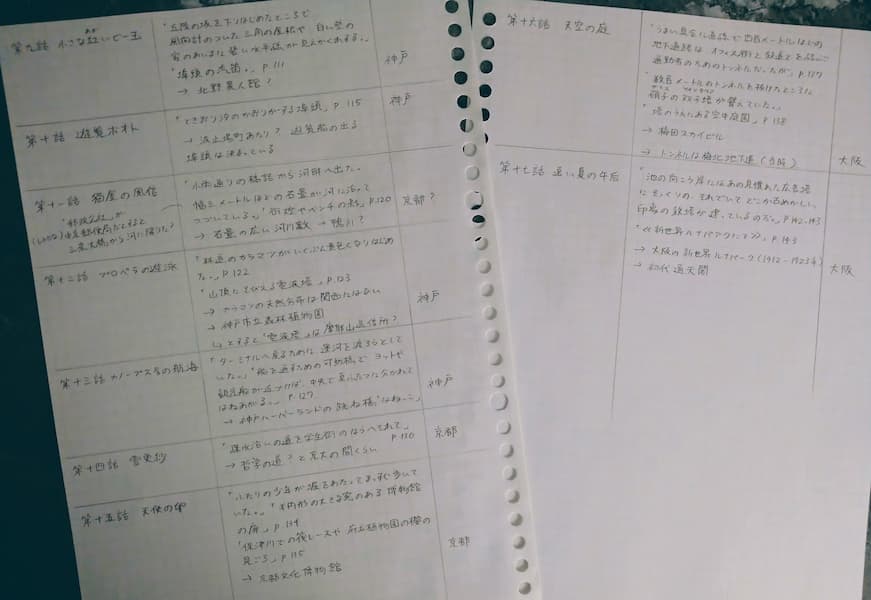

おもしろくなってきた。この調子で、現実離れして見える“逍遥”の17話すべての、舞台となった土地を同定してみることにした。“第一話”の「音もなく走るモノレエル」「高層住宅の立ちならぶ新しい居住区」が見える埠頭は、そう考えると行ったことがある。神戸空港から市内へ向かうときに通るポートアイランドだ。“第四話”の「アポロタワア」のある広場は……そんなものはちっとも検索に引っかからないけど……、アポロ=「月」の塔ではなく「太陽の塔」なら、万博記念公園にある。それだ。これはちょっと力業だね! “第五話”の「疎水沿いにある古い変電所の建物」はどうだろう。「変電所」ではないけど、変電の設備がある発電所なら、レトロな建築で知られる京都の蹴上発電所がある。

ふー、できた。かなり納得いく結果がまとまった。たしかに、少年たちが駆け回っている街は、私たちが現実に知っているあの京都・大阪・神戸がモデルだ。

つまりこれは、まったくゼロから立ち上げられた架空の街の物語なのではなく、宮沢賢治が岩手をイーハトーブにしたように、現実の街を核にした物語なのだ。

ところがここで話は終わらなかった。後日、文庫『遊覧旅行』の改題前の単行本である『都づくし旅物語 京都・大阪・神戸の旅』(1994年刊)を読む機会を得たのだ。

初めて手に取った。開いて、力が抜けてしまった。目次に、各話の舞台となった土地がはっきりと書かれていたからである。

あーっ!いままでの時間と労力は……。

文庫化の際に目次からは地名が除かれ、“三都逍遥”は“逍遥”に章タイトルが変わり、書名は『遊覧旅行』となった。もはやJRのキャンペーンである必要がなくなったからなのかもしれないが、それはさしあたりおいておこう。

さて。

そこにどのような意図があったかはともあれ、効果はあった。

これで作品は、読み手のより自由な「読み」のなかに解き放たれたのだ。私たちはこれを読んで、どこに行ってもいい。遠くの見たことのない街に行ってもいいし、すぐ近くの親しみのある街に行ってもいい。この記事も、読み手の私がたまたま分析的な人間かつ土地勘がないために体験した特殊な読みの記録であって、“逍遥”を全く架空の街の物語―それこそ広場に「アポロタワア」が建っているような―として読むことはできる。逆に、関西の人は最初から自分の住む街を思い浮かべて「せやな」と思っているのかもしれない。

ほんとうは、調べまわった時間を後悔していない。とても楽しかった。とても。本を傍らに置いてあれこれ考えながら、デジタル遊覧旅行に行ったようだった。

それに読み終えたいま、私の眼に嵌まっているレンズがある。きらきらと光を歪曲する、あるいはいっそう強く焦点化するこのレンズを、文学のことばでは異化という。見慣れてありきたりな日常を、言語の表現を使って、日常ではない知覚のプロセスで読み手に捉えなおさせること。そのとき、世界に対する生き生きとした感覚が取り戻される。

長野まゆみ作品の涼しげな世界に行きたい。できることなら、この暑苦しい日常を脱ぎ捨てて行きたい。そう思うことがある。いつもそうだった。

しかし『遊覧旅行』はむしろ逆方向への視点を、日常を過ごす読み手の中に生じさせる。語りは、日常世界を少しだけ変奏しているにすぎないことをほのめかしつつ、「では、いまここを、長野まゆみ作品世界にできないか」という空想にさそうのだ。

駆けていく少年たちと、すれ違うことができる。彼らの向かう先はきっと、すぐそこの遠い街だ。

そして私たちもまた。

【関連記事】

◆ほかの長野まゆみ作品

コメント