これは、1995年制作のアニメ映画である“耳をすませば”(近藤喜文監督)を真剣に観た、その記録である。

個人的な話から始まる。私はこの作品が好き、というより、特別な感慨をもっている。生まれたときに住んでいた町が、そのときの風景で、舞台になっているのだ。もちろん記憶はない。けれど、のちにこの作品がテレビ放映されるたびに、観ている私の背後で、ああ、あのデパート!あの駅、こんな団地だった……と家族がしきりに懐かしがり、それが何度も繰り返された結果、私にとっては自分の生まれる前の風景を見ているように感じる、不思議な作品になった。 “耳をすませば”は、映画でありながら、私にとっては「ふるさと」だ。

そういう感慨があって、大人になってから、実際にこの町―東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅のあたり―を訪れたことがある。多摩丘陵に広がる住宅街も実際に歩いてみた。作品の風景どおりの坂また坂で、駅に戻ってくる頃にはへとへとになり、スーパーのフードコートにたどり着いて、のびてしまった。なにせ、家によっては、門の前から玄関までの個人用昇降機があるほどの町なのだ(最初見たときはなんの装置かわからなかった)。

さて、映画を見始める。

すぐ、その懐かしい坂が画面に現れる。多摩丘陵の町。主人公の中学生、雫(しずく)は、学校へ行くのにも、大好きな図書館へ行くのにも、坂を登っていき、また下っていく。猫を追いかけては坂を登り、用事を思い出して全速力で階段を下って……。

まてよ、これ、本当に「坂」だろうか? いや、画面に描かれているのが坂であることには違いないけれど……地理的な高低差以外のことを言ってないだろうか?

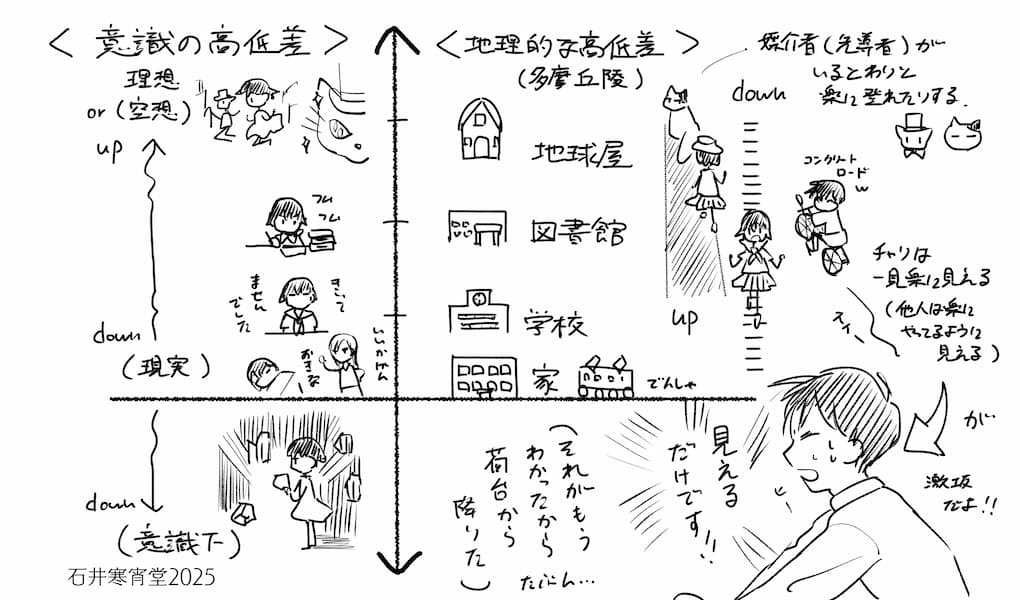

【地理的高低差と意識の高低差】

“耳をすませば”は、物語と空想が大好きな少女・雫が、バイオリン職人を目指す少年・聖司と出会い、彼の理想の高さや努力に心を動かされ、初めて自分で物語を書くまでの話だ。登場人物二人の、理想に向かっていく姿勢に励まされる視聴者が多い。

作品中に大きな垂直の軸を立ててみる。軸の片方の目盛りは現実の多摩丘陵の高低差をあらわす。家や学校や図書館、そして作品のキーポイントとなる「地球屋」は高低差で隔てられていて、この町に暮らす雫は、坂や階段を頻繁に上り下りすることになる。

では、それぞれの場所でのシーンが、おもに雫にとってどんなものか考えてみる。すると、地理的高低差に(おもしろいことに)対応した、もう一つの「高低差」が見えてくる。

すなわち、地上を日常/現実の世界とし、天上を非日常/理想的な世界であると設定した目盛りがあるようなのだ。

それが良く見える場面がある。

作品のラストで短期留学から帰ってきた聖司が、雫を自転車の後ろに乗せて、高台まで坂道を登る。それが斜度30%はあろうかという、激坂だ。聖司はこれを二人乗りで登ろうとする。

「おまえをのせて、坂道登るって、決めたんだ!」

少年よ。なに勝手に決めちゃってくれてるのか。普通に考えると、意図がよくわからないセリフだ。しかし、この物語の「坂」は、上図のように、単なる坂ではない。したがってこれは「私の理想にあなたを連れていくと決めた」の意味であり、その次の場面で「おれと結婚してくれないか」が出てくるのも、べつに不思議ではないのだ。

(ついでに言うと、このシーンに至るまで、聖司が坂を「大変そうに」登っている描写はない。徒歩の雫を置いて、いつも軽快に自転車で滑っていく。私はどうもそれが「理想に近づこうと努力している人も、はたから見るとなんでもないように見える」表現のように思えて、ちょっと笑ってしまう。そう、他人はいつも自転車で滑っていくように見える。そんなことないのにね。)

【ちりばめられた天と地の対比】

空想する少女である雫に焦点を合わせ直し、少し目を凝らして、もう一度作品を見てみる。

彼女の視点に絞ると「地上=現実」「天上=物語/非日常の世界」である。彼女はまるで古代のシャーマンか神話の英雄のように、異なる世界を上下に行き来するように見える。坂を登ったり駆け下りたりする大きな上下動のかたわら、それを補強するように、断片的に小さな「天と地の対比」が仕込まれている。

作品の後半、雫が物語を書き始めるあたりからは、「地下」も出てくる。

「地下」とは何にあたるのだろう。「意識下」と言ってしまえばすぐ説明がつくかもしれないが(イラストメモにはそう書いてしまった)、それでは見方が現代に偏りすぎる。これはたぶん、自分が今まで見えなかった世界、想像もしなかった世界の全般を指す。

物語を作る人は、自分のなかの見えない世界、または、自分が今まで見なかった異界に踏み込む作業がどうしても必要だ。そして、そこから無事に帰ってきて、持ってきたものを現実の形にしなくてはいけない。地下から地上へ。また天上へ。聖から俗へ。そういう意識の上下動は、最初からうまくできるものではないし、できる人もかなり力を使ってやっているものなのだ。

雫は無事、天上と地上、地下の世界をつなぎ、シャーマンのイニシエーションを……じゃなかった、作家としての初めての物語を完成させる。

【夢を見る方法】

作品は画面のいっぱいを使って訴えかけている。すごく手の込んだ映画だと思う。だけど、どうしてここまでしてくれるんだろう?

空想する人、自分の頭の上に理想の世界を戴いている人には課題がある。非日常と日常を行き来するシャーマンはそれがうまくできなくなると、生きていけない(自由に行って現実に帰って来られるのが重要なので、帰れなくなったら、古代でも病気の扱いだ)。夢を見る人たちは「夢を見ては覚めること、それを持続可能に繰り返すこと」という、かなり困難な課題を持って生まれた。

この映画は、舞い上がった雫が弁当を忘れるとか、車にひかれそうになるとか、成績を100番落とすとか、そのくらいの描写で済ませているが、実際はもっとシビアである。夢見る人が「うつつをぬかす」と、ふたつの世界をつなぐどころか、現実に適応できなくなるのだ。しばしば昼夜は逆転し、うわの空の反応で他人が離れていく。理想がかなわないのでいらいらする。仕事が手につかない。部屋から一歩も出られなくなったりもする。アーティストやクリエイターが薬物やアルコールをやめられなくなったり、うつになったりして、作品を作ることができなくなるのは、極端だけど、珍しい話ではない。

じゃあ、最初から夢を見ることをあきらめるか。見なきゃよかったか。それはちがう。この作品の登場人物全員が、最後には意見が一致する。もしかしたら、描いている人も全員そう思っている。

翼をもって生まれた。なら、飛ぶしかないだろう。

「坂を登る」という身近な体の感覚に訴えることで、雫や聖司のような生き方をまだやったことがない人たちにも、どういうことをやっているかが感覚的にきっとわかる。それがどんなに苦しくて、失敗する怖さがあって、でも「眺めがいい」か。リアルを超えてそれらを強く伝える力が、この作品にはある。

だから、観るだけで同じことができるような気がしてこないだろうか。それも気のせいではない。天上と地上をつなぐのなんか、ずーっと昔からみんなやってきたんだからさ、きみもできるにちがいないんだよ、と描かれた画面が訴えかける。

“耳をすませば”は意識の高低差を行き来しようとする人たちにとって、神話のように普遍的なひとつの型であり、それでいていつでも、ほんの少し先なだけの未来だ。

コメント