しんとした画面の中では、簡素なシルエットの人間が、凍りついた顔でたたずんでいる。それが羽の生えた天使だったり怪物だったりすることもあるけれど、画面の中はいつも静かだ。その静けさの中、これから何か不穏な事件が起こる予感に満たされている。あるいは謎めいた物語の続きがひそやかに進行する。

北見隆は推理小説の装画を制作することが多いイラストレーターだ。名前を覚えるよりも前に、私はその作品に親しんでいた。図書館の棚を探し歩けば、装画があしらわれた本を数冊は見つけることができた。「あ、またこの人だ」と手に取り、この本はどんな事件が起こるんだろう、どんな秘密が隠されているんだろう、と表紙を見ながら空想した。絵やオブジェはいつも、まだ見ぬ物語への想像をかきたてた。

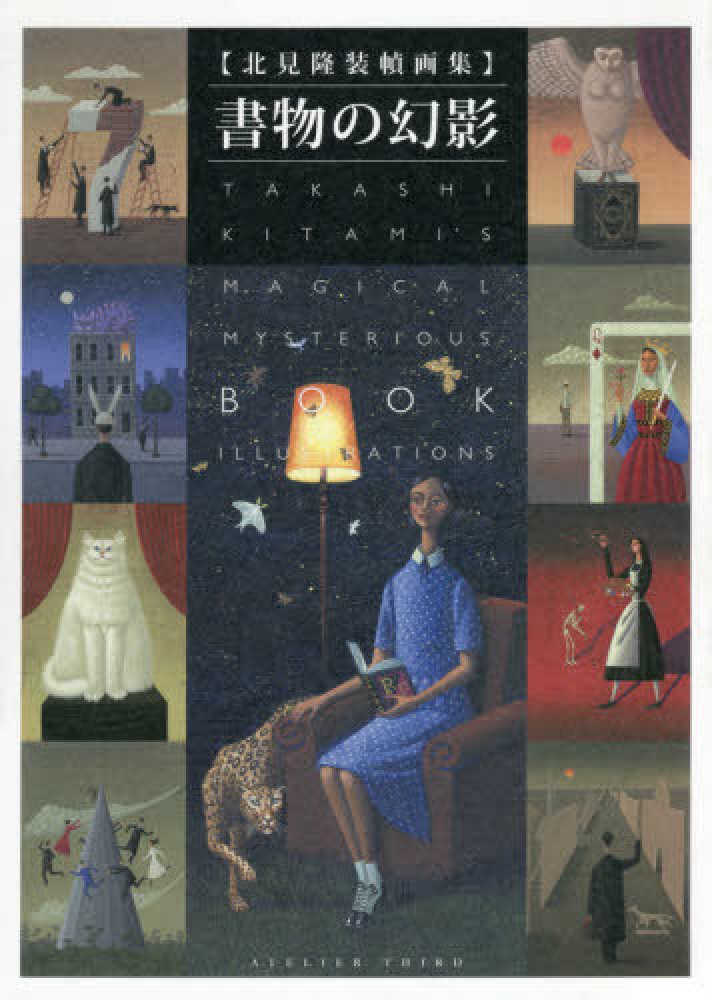

そういう思い入れがあるので、北見隆の「装幀画集」が出ると知ったときはなんともうれしかった。純粋な作品集である『本の国のアリス』も持っているのだけど、それとは別のうれしさだった。

好きな本の思い出ごと手もとに置いておけるのだ。作品ページはだいたい小説家別に分かれていて、恩田陸や島田荘司、津原泰水のページは特に、本を読んだときのことを思い出して胸がいっぱいになる。

もちろん知らない本も多い。眺めては子どものころのように空想する。

ただあらためて見ると、ものすごく魅力的なのに、わからない絵だ。

たとえば、推理小説の装画にナイフやピストルが描かれていたら、そういうものが出てくるストーリーなのだな、と内容の見当をつけられる。この女の子が主人公かな、とか。舞台は海の近くかな、とか。さらに、装画のタッチから、どんな層が読者として想定されているかも見当をつけられる。そういうのは本を選ぶ人にとって実際的な意味では「親切な」装画だ。

一方で北見隆の装画は、選ぶ人にとっては「不親切な」装画かもしれない。絵だけ見ても、どういう本なのか具体的な想像はつかない。どういう事件が起きてどういう人が活躍するのか、あまりわかるように描こうとしていない。誰に読んでほしい、という情報もほとんど伝わってこない。

でも、北見隆の装画には必ず描かれているものがある。

謎、そのものだ。

そして、あの画面がうったえているのは「この本には語られるべき謎が存在する」というメッセージだ。それだけだ。

そう、それで充分なのではないか。推理小説というものは。少なくとも私にとってはそうだ。

ひとつの、語られようとしている謎があって、それはもう、どうしても語られなければならない。あるときは手記の体裁をとり、あるときは名探偵が登場し、謎が語られる方向に物語の力を動かす。しかし、その謎を覆い隠そうとする力がはたらく(これもまた必然的である)。罪を隠蔽するもくろみであったり、謎を謎のままとして現在の平穏を保とうとする圧力が、語りだそうとする力と拮抗する。そういう物語が私にとっての推理小説だ。

語られるべき謎がここにはある。明らかになったときに物語の前提さえ揺らぐような、必然性のある、拮抗を作り出す力のある謎が。北見隆の装画はそう伝えてくるのだ。

本を手に取り、私は謎に耳を傾けようとする。謎が語られる方向にそっと力をのせる。

おまけ。恩田陸の『麦の海に沈む果実』より、理瀬です。

以前イメージイラストを描いたときは、作品中の学園の制服デザインを自分でやったのだけど、北見隆が装画で描いたこの制服もシックでいい。シンプルなのに謎めいていて、ありそうでない。描いてみたかったので描きました。

【関連記事】

◆以前描いた理瀬のイラストです。

コメント

確かにミステリの印象が強いです。津原作品を手掛けてるあたり、もっとFT・幻想ジャンルがあってもいいのにと思います…。仕上がるまでお時間かかりそうでその辺りも見つけるとテンション上がる一因かもしれません。どれも忘れ難い表紙です。

>>1

書店や図書館の棚を見るたび、北見隆は良いなあ、とひそかに思っていたので、ここで紹介する機会をずっとうかがっていました。忘れがたい絵ですよね。コメントいただけてうれしいです。