山奥の小さな温泉宿に暮らす小夜は、風になって谷間を飛び、鬼の子や紅葉の精と話をする。小夜には母がない。母は山んばの娘で、小夜がまだほんの小さい頃に、ふるさとである山んばの里に帰ってしまったのだという。山のものたちの声が聴ける小夜は、山の精である山んばの孫なのだ。

小学生の頃、山の温泉宿の子どもになりたくてたまらなかった。いつでも山で遊べるし、山菜を採ってきたらほめられるし、すてきな山道ならおつかいだっていくらでも頼まれたい。なによりうちで広いお風呂に入れるのがうらやましい。宿がにぎわってくると納戸で寝られるのだって、むしろ楽しそうだ。そう思って『花豆の煮えるまで』を何度も読み返した。主人公の小夜は、親戚の子くらいに身近に感じられた。

小夜が風になって飛んだり鬼の子どもと話せることをうらやましいと思える齢は、私は過ぎていた。それでも、最後の話を読み終えたとき、自分のことのようにさみしく思った覚えがある。小夜は自分のしたことで、山の不思議な力を失う。

せつない。

しかし、いま大人になって読み返すとこれ以上ないくらいの終わり方だ。こうでなかったら、私はこの物語のことを忘れてしまっていたと思う。そしてこの終わり方が、物語を外へ広げていく。

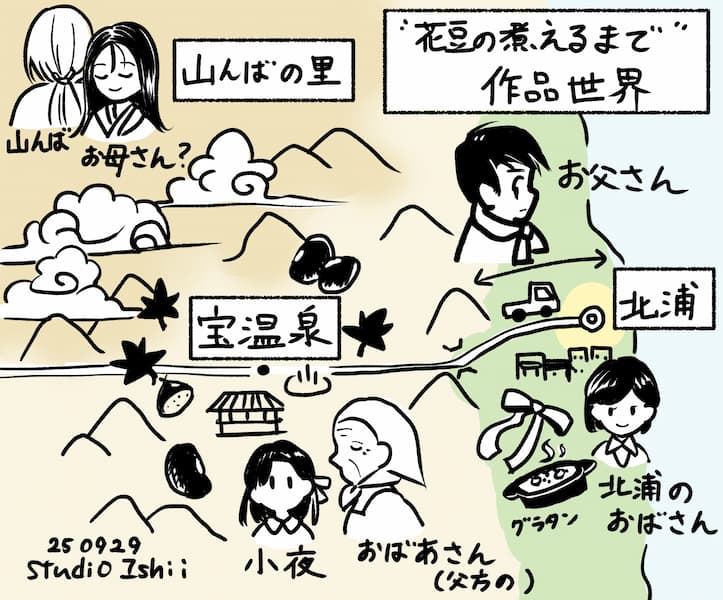

物語は小夜の暮らす宝温泉を中心に語られる。季節ごとに山百合や紅葉に囲まれ、湯治客が訪れる一軒宿である。そこから峠を越えると、北浦という比較的大きな海沿いの「街」に出る。小夜の父が宿の仕入れに通う都会として描かれている(余談だが、花豆が名物であることと、峠を越えた先の港町に仕入れに出られる立地から、宝温泉は長野県北部にあるような気がする。北浦は日本海に臨む新潟県の直江津か、糸魚川あたりだろうか)。

山んばの里は、どこにあるのかわからない。「山をいくつもこえた梅の花のきれいな村だということです」という小夜の伝聞や、祖母の「山んばの村には、だれもゆけない」という台詞で、山中異界、桃源郷のような場所であるとわかる。魂が飛んでいく場所、神が住む場所、人間には理解できないことが起きる異界として考えられる、日本民俗学的な意味での「山」だ。

小夜は山のものである母と人間の父のあいだに生まれ、かつ、「山」と「街」との中間である宝温泉に住んでいる。「山」と「街」、すなわち「異界」と「人間の世界」が、中間に立つ子どもの小夜に問いかける。おまえはどちらで生きるのか。どうも、中間でいられる時期はそう長くないらしいのだ。小夜は山で出会った鬼の子に「十(とお)より上の人間とはつきあわないぞ」と言われる。

二つの世界のあいだに生まれた子どもは、いずれ、どちらに生きるかを決めなくてはいけない。

大人になって読むとそれがわかる描写がところどころあるのだが、初めて読んだときにはそこまで気に留めなかった。読み返して、あっ、と思ったところを引いてみる。

山のたらの木に、新しい緑の芽が萠えるころ、小夜は十二になりました。

安房直子著『花豆の煮えるまで 小夜の物語』p.90より

十二になっても、まだ体はとても小さくて、ほんの七つぐらいにしか見えません。

いや、さすがにそんなわけない。

身長だけで見ても、7歳女児の平均身長は118 cmだ。12歳の平均150 cmと比べたとき、-2.0 SDをはるかに割ってしまうから、統計的に妥当な範囲内ではない。そこまで考えなくても、読み手のほとんどが自分の経験と照らし合わせて「それはない」と思うのではないだろうか。小学1年生と6年生を見間違うことはない。

これは、事実としてはかなり無茶を言っている文章なのだ。

だから、別のやり方でもう少し考えてみる。「七つ」はどこからきたのか。

「この子の七つのお祝いに」という童謡のフレーズがある。また、「七つまでは神のうち」という言い伝えがある。つまり小夜はまだ「神のうち」で、「異界(山)のものにとどまっている」という描写だとすると、とても納得がいくのだ。

えー。ちょっとそれはまずいよ小夜ちゃん。大きくなりなよ。来年は中学生でしょう。……もしかしてこのままいくとずっと成長しないんだろうか?そんな予感がする。あるいは齢をとるとしても、とてもゆっくりとか……。そういえばピーター・パンはもともと人間の子どもだが、妖精界に入り込んだときからほぼ妖精になり、齢をとらない。しかも、人間でもなく鳥でもない妖精界のピーターは、妖精の賢者に「おまえは中途半端のものになるんだよ」(ジェームズ・バリー著『ピーター・パン』新潮文庫版p.30より)と言われるのだった。

人間の世界を選んで成長するか、どちらも選ばず半端のものとして生きていくか、それとも完全に山のものになってしまうか―その場合、人間の世界では「死」だろう(お母さんのように?)―という選択が待ち構えている。最後の話“大きな朴の木”で、「異界」と「人間の世界」が小夜を引きあう力は頂点に達する。小夜は朴の木と話をして、母を山んばの里から返してもらうためにある取引きをする。しかし、これが上手くいかない。小夜が人間であり、あまりに人間であることを証明してしまったために、上手くいかないのだ。

小夜は物語の最後、人間の世界に引き入れられる。

山んばの里はなお人間には遠い。

ところで。これは山の娘が人間になるだけの物語だろうか。

この作品は1993年に出版された。私は2000年代に小学生として出会い、深く考えずに「自分と同じ時代のどこかの山で暮らす女の子の物語だ」と受け止めていた。たしかに、山奥に暮らす小夜の視点で語られるこの物語は、そう読んでも大して支障がない。

そこをもっと掘り下げてみる。宝温泉が山奥だとしても、家電製品はテレビも冷蔵庫も、洗濯機も出てこない。電話くらいしかない。小夜の生まれる前までは道路も通っていなかったので、父は宿の仕入れ荷物を背負って徒歩で峠を越えた、という描写がある。そして近年になって道路ができた……作品世界は、全国で生活が大きく変わっていく1960年代あたりではないだろうか。それじゃ、第二話のヘリコプターは?調べてみるとこれはギリギリありだ。1962年に農林水産航空協会が発足し、全国の自治体や農協とヘリコプター会社との間を仲介したから、村役場は必要とあればヘリが出せた。ついでに、この描写から戦前や1950年代の復興期ではなさそうなのも見当がつく。

したがって、この作品の背景を1960年代の高度経済成長期と考えてみる。

そうすると物語の外に、まだ残っていた山の文化を離れて、街の文化を受け入れて生きていく決断をした人たちの存在がより強く、多く浮かび上がってくる。地方から東京への集団就職が象徴的だが、そうでなくても「北浦」のような身近な都会に出稼ぎに行った人もいた。都市の人口は急速に増加し、働き手の出ていった山村は相対的に力を失った。移住しなくても、新しい技術や活発な経済活動を取り入れ、伝統的な山村の生活を変えた人もいた。そのなかで、自分の決断に完全に満足しきってそれきり思い出さなかった人は、おそらくいないだろう。どこかでみんな苦渋の決断というべき体験をしている。

そう考えたとき、この物語は二つの世界のあいだに生きた子どもを描いたファンタジーでありながら、自分の心が山を離れていった記憶がある、すべての現実の大人に宛てられた話でもあるのだ。

みんな少しずつ山の子どもだったはずだ。

小夜は、自分の部屋にもどって、そっと窓をあけました。そして、遠い空を見あげて、

同p.138より

「山んば、ごめんね。」

と、小さい声でつぶやきました。

コメント